أعظم من موكب المومياوات الذهبي وأكبر من المتحف المصري الكبير.. أنه حلمنا الأصيل

1

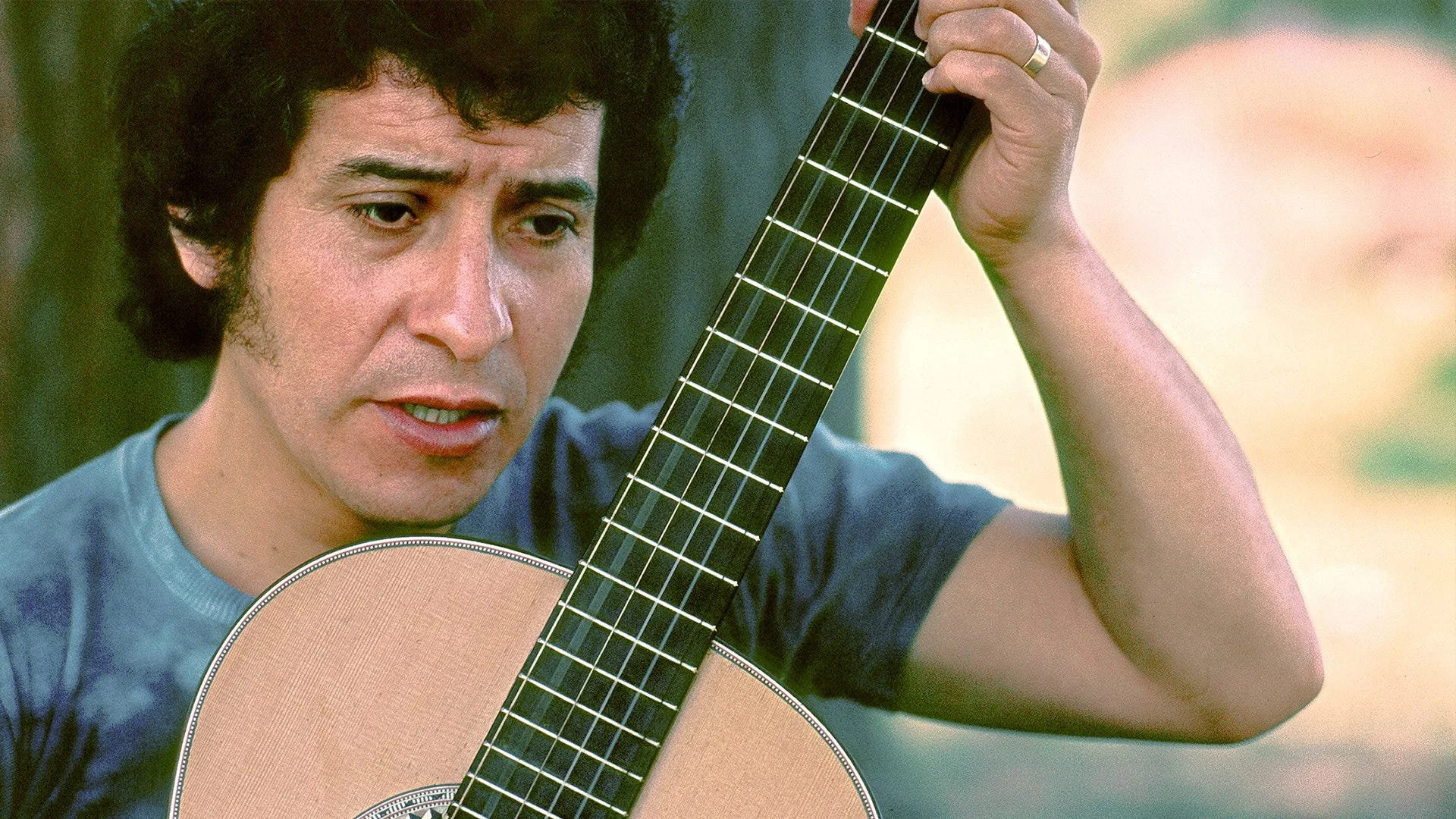

"كم هو عسير أن أشدو عندما اضطر للغناء من فرط الرعب الذي أعيشه. رعب أموت في غماره".

بالقرب من تلك الأرينا الدائرية، وفي الأقبية الواقعة بجوف الملعب، كان فيكتور جارا يلفظ أنفاسه الأخيرة، لكنه لم يتردد قبل أن يدوّن تلك الكلمات بقلمٍ وصل إليه خِلسة، على ورقةٍ قُدّر لها أن تهرب من المصير الذي لم يستطع فيكتور جارا نفسه النجاة منه.

فيكتور جارا (1932-1973) المغني والشاعر والمسرحي التشيلي البارز والذي يُعتبر من أهم رموز حركة الأغنية الجديدة في أمريكا اللاتينية، والفنان الذي التزم بقضايا العدالة الاجتماعية وحقوق الفقراء والعمال، وأستلهم كثيراً من التراث الموسيقي التشيلي والأنديزي، فيكتور دفع حياته ثمناً لمواقفه السياسية، حيث اعتُقل وعُذّب وقُتل على يد النظام العسكري بقيادة "أوجستو بينوشيه" بعد أيام قليلة من الانقلاب العسكري في سبتمبر 1973.

بكلمات بسيطة قليلة كُتبت على تلك الورقة التي هربت من الجحيم، و التي كتبها فيكتور جارا لتكون أغنيته الأخيرة "إستاد تشيلي" ، وهي الشاهد الأخير على ما قام به ضباط جيش الانقلاب العسكري في تشيلي عام 1973 داخل المجمع الرياضي الواقع في العاصمة سانتياجو. كلمات خرجت من فمٍ، صاحبُه يُعذَّب، وكُتبت بأصابع هشّمتها أقدام ضباط حمقى قتلوه بعدها بأربعين رصاصة، خُلِّد جارا، وحُكم على من قتلوه - وهم في الثمانين من عمرهم - بالسجن المؤبد، بعد أن مرّ خمسون عاماً على الانقلاب نفسه، أحياناً أسأل نفسي: ما الذي يجعل ضحية تُخلَّد وأخرى تُنسى؟

فيكتور جارا (1932-1973)

2

قال لي صديق ذات مرة إن جزءاً كبيراً مما يُتهم به المصريون المنفيون نتلخص في اتهام واحد، أنهم غادروا البلاد ليشتموها من مسافة آمنة، من وراء الشاشات وخلف الحدود، في الحقيقة لست متأكداً تماماً إن كان هذا الوصف مدحاً أم ذماً، جيداً أم ممتازاً، لكن ما أنا متيقن منه هو أن هؤلاء الذين يوجهون هذا الاتهام بهذه الطريقة، يمتلكون قدرات استثنائية لا أملكها في الحقيقة، على احتمال الإنحطاط، وقدرات أخرى يمتلكها آخرون - ربما أكثر إثارة للدهشة- وهي التحول إلى منحطين دون أن يشعروا بأي ألم.

القدرة على الاحتمال، على التعايش مع ما لا يُحتمل، قد تحولت إلى آلية بقاء جماعية صنعتها السنوات الطويلة من القمع المنهجي، فمنذ عام 2013 وحتى اليوم، واجه آلاف المصريين مصائر لا تقل قسوة عن مصير أولئك الذين عُذّبوا وقُتلوا في "إستاد تشيلي" على يد انقلاب بينوشيه، لكن في مصر تم تفكيك كل ذاكرة حية بعناية فائقة على مدى سنوات، حتى أصبح كل ضحية معزولاً، وكل شهادة فردية مطموسة، وكل ذاكرة قابلة للمحو.

أدركت لاحقاً ايضاً، أن ما يحدث في مصر ليس "مشهدياً" بما يكفي ليندهش العالم، التعذيب يومي فردي، الاختفاء القسري يومي فردي، والموت يأتي بطيئاً في الزنازين يومي فردي، لا بأربعين رصاصة دفعة واحدة.

القمع في مصر بيروقراطي، إداري، ممنهج بدقة تجعله أقل إثارة للرعب الجماعي وأكثر قدرة على الاستمرار، قمع لا يصنع أيقونات مثل فيكتور جارا، بل يصنع أرقاماً في تقارير المنظمات الحقوقية التي لا يقرأها أحد.

ثم جاءت حرب غزة، حين رأى المصريون - وكل شعوب المنطقة - أطفالاً يُقتلون بالآلاف تحت سمع وبصر العالم، فأصبح الإفلات من العقاب الفج قاعدة للتعامل على مستوى إقليمي ودولي، و بدت مقاومة القمع المحلي عبثاً أكبر، حيث بات هذا، في نهاية المطاف، هو المصير المشترك لكل من يعيشون في هذه المنطقة، أن يُقتلوا ببطء أو بسرعة، في الصمت أو في الضجيج، في النهاية سينساهم العالم والأسوأ من ذلك أن ينسى بعضهم بعضاً، الفاشية عرف حكم العالم اليوم.

مصطفى ماصوني شاب مصري تم اختطافه من قوة امنية من شارع القصر العيني بالقاهرة وتم اخفائه قسرياً منذ 26/6/2015 وحتى الآن

3

المسدس "البايظ" لا يكف عن الإيذاء، هذه حقيقة يعرفها جيداً كل من تعرض لتهديد بسلاح، حتى لو كان فارغاً من الرصاص أو معطوب، فالخوف الذي يولّده لا يعتمد على قدرته الفعلية على القتل، بل على الاعتقاد بهذه القدرة، على الذاكرة الجماعية لما يمكن أن يفعله، على مجرد وجوده في يد من يشهر، وهكذا الحال مع الفاشية في السياق المصري.

يعتقد البعض أنه حين نضع ما يحدث في مصر على مسطرة المعايير الأوروبية لتعريف الفاشية، نجد أنها فاشلة في بعض الجوانب، لا يوجد حزب واحد منظم بإحكام كالحزب النازي، لا توجد أيديولوجية مكتوبة ومدرّسة بدقة، ولا تعبئة جماهيرية يومية في الساحات، لكنها في المقابل يبدو انها على نفس المسطرة، ناجحة تماماً في جوانب أخرى، العِرق الفرعوني الأسطوري، والدم المصري "النقي"، والخطاب القومي الذي يرفع من شأن "الهوية المصرية" في مواجهة كل ما هو غريب أو دخيل، والقبضة الأمنية المرعبة التي لا تحتاج إلى زي موحد لتمارس وظيفتها بكفاءة قاتلة، لكن من قال اصلاً ان أي ممارسات يجب ان تلتزم بمعايير اوروبية كي تكون متحققة؟

في الحقيقة أن نسختنا البلدي المصرية من الفاشية، هي فاشية بلا أحزاب تقليدية، ليس لأنها "ناقصة"، بل لأن الأحزاب التي تمارس السياسة الفعلية في مصر هي الأجهزة الأمنية نفسها.

هذه الأجهزة - بتعددها وتنافسها وصراعاتها الداخلية - هي من يصنع القرارات الحقيقية، وهي من حوّلت السيسي نفسه إلى ما يشبه "الملك الدستوري" شخصية رمزية يُلجأ إليها حين تحتدم الأمور بين هذه الأجهزة وتحتاج إلى حَكَم أو واجهة توافقية، كما حدث بالضبط في الانتخابات البرلمانية الأخيرة في مصر، حين برزت الصراعات بين أجنحة المؤسسة الأمنية على السطح.

إن الحزب الحقيقي ليس حزباً سياسياً بالمعنى التقليدي، بل هو شبكة معقدة من أجهزة المخابرات والأمن الوطني والشرطة والجيش، كل منها يحمي مصالحه ونفوذه، وكلها تتفق فقط على شيء واحد: إبقاء القبضة محكمة على رقاب المصريين.

لكن الأهم من مطابقة المعايير هو أن نعي أن انتفاء صفة الفاشية عن الأنظمة المجرمة المعاصرة يصب في مصلحة الرأسمالية العالمية التي قررت - منذ نهاية الحرب العالمية الثانية - أن الفاشية قد انتهت، وأنها ظاهرة تاريخية مغلقة دُفنت مع هتلر وموسوليني، ولكن إذا كانت هكذا فبماذا نسمي أنظمة امريكا اللاتينية في السبعينات و كل ما مارسته من جنون و اجرام؟ بعيداً عن ما انجزته الاكاديميا الغربية من انحطاط تجاه تسميتها بال"ديكتاتوريات العسكرية" ونقطة، وهو محض تدليس صريح، ربما فقط لأنها دُعمت من الولايات المتحدة، أليس كذلك ؟

في الحقيقة إن اعتراف الغرب بعودة الفاشية سيعني هزيمة ذلك الانتصار المزعوم الذي حققته الرأسمالية الليبرالية بعد الحرب الثانية حتى ولو كانت تلك العودة في اوروبا نفسها، فـ اوروبا اليوم لا توجد بها فاشية صاعدة لا سمح الله بل "يمين متطرف" وفي هذه التسمية مزحة سخيفة سوداء.

أن عودة الفاشية يعني أن السرديات الكبرى عن "نهاية التاريخ" كانت محض أوهام، تلك السرديات التي افترضت أنه بسقوط الاتحاد السوفيتي أصبح كل شيء على ما يرام، ميت فُل وأربعتاشر، ولم يتبقَّ سوى أن نقرر ماذا سنفعل بالإنسان المعاصر في عالم ما بعد الأيديولوجيات.

لكن هيهات يا اصدقاء، علينا أن نثق في أنفسنا كمصريين، فقد نجحنا أخيراً في صنع نسختنا الخاصة من الفاشية، نسختنا البلدي، الفاشية المصرية تقفيل المصانع الحربية بحلوان والمعصرة، فنحن لأعوام طويلة ظللنا نحاول أن نصنع شيئاً أصيلاً يشبهنا ولا يشبه أحداً غيرنا، وها نحن أخيراً أمام فاشيتنا الأصيلة بقبضة أمنية لا تخطئ هدفها أبداً، فاشية made in Egypt، منتج محلي مئة بالمئة، صُنعت بأيدٍ مصرية وفقاً لمواصفات مصرية خالصة، وعليه فهو إنجاز وطني يستحق الاحتفال، لننشد جميعاً : أًصبح عندي الآن فاشية.

الممثل المصري ياسر جلال وهو يُجسد شخصية عبدالفتاح السيسي في أحداث مسلسل الاختيار إنتاج الأجهزة الأمنية والمخابراتية والعسكرية المصرية في العام 2022

4

بين الفاشية وغالبية الشعب المصري، تنتصب طبقة اجتماعية تعمل كالهلام العازل للأكسجين، طبقة لا تمارس القمع بشكل مباشر ولا تتورط في آلياته الظاهرة، لكنها تجعله ممكناً ومستداماً بمجرد وجودها وبمجرد استمرار نمط حياتها المنفصل عن واقع أكثر من 115 مليون مصري هو متوسط تعداد المصريين المتبقي بعد طرح نسبة ال 2 في المية التي تسيطر على كل شئ.

إنهم الأغنياء الجدد، "الإيجيبشنز" الذين يعيشون في مدن مسوّرة ومجمعات سكنية محصنة ومستوطنات ساحلية، بعيداً عن مصر التي يعيشها الملايين، وهم أيضاً "الشاركس" ورواد الاعمال، والمصممين المعماريين النيوليبراليين ، الذين يتحدثون الإنجليزية بلكنة أمريكية مصطنعة يأكلون سُحتاً كنتيجة مباشرة لمنظومة الفساد والقمع التي يستفيدون منها، طبقة طفيلية أسست ثروتها على المحسوبية والفساد والقرب من مراكز السلطة والنفوذ، ثم أقنعت نفسها لاحقاً بأنها "ناجحة" ومستحقة لهذا النجاح بفضل جهدها الشخصي وذكائها الفردي، متجاهلة تماماً الامتيازات البنيوية الحقيرة والحماية السياسية التي وفرت لها هذا الصعود، متجاهلة بإرادتها الحرة البنية الاقتصادية المنهارة والفرص المعدومة، وهي أيضاً التي تتعاطف مع النظام وتدافع عنه لأن سقوطه قد يعني انهيار عالمها المصطنع وتهديد موقعها المتميز في السلم الاجتماعي.

لكن الأهم من كل ذلك، والأكثر خطورة، هو أن هذه الطبقة واعية تماماً بموقعها العنيف والمتجبر داخل هرم علاقات القوة والسيطرة الذي يحكم المجتمع المصري، الموضوع هنا ليس مجرد فوارق مالية أو طبقية عادية، ليس مسألة فقر وغنى فحسب، بل مسألة حياة وموت، مسألة سجن و تغييب قسري، مسألة تتعلق بالقدرة على البقاء أو الاختفاء.

إن هذه الطبقة الطفيلية تعرف ذلك جيداً وتعي تماماً أن امتيازاتها لا تقوم على النجاح الاقتصادي المجرد المزعوم وحده، بل على القرب الاستراتيجي من مركز العنف المؤسسي، كونها جزءاً عضوياً من المنظومة التي تحمي نفسها وتضمن استمرارها بالرعب والترهيب.

إنها الطبقة التي تعزل الأكسجين عن الجسد المصري المختنق، لا عبر ممارسة القمع المباشر أو المشاركة الفعلية في آلياته الأمنية، بل عبر التطبيع اليومي مع هذا الواقع، وعبر الاستهلاك المفرط الذي يصرف الأنظار، وعبر اللامبالاة المدروسة والمقصودة تجاه معاناة الأغلبية الساحقة من المصريين، وهي لامبالاة تُمارَس بشكل ممنهج ضد أغلب المصريين ووجودهم اليومي وكرامتهم الإنسانية، حيث يُعامَلون كحيوانات في حدائق سفاري أو كمعروضات للفرجة في ممارسة تشبه "سياحة الفقر"، حيث تتحول معاناتهم إلى موضوع للاستهلاك البصري ومشهد ترفيهي يُنظر إليه من بعيد، وكأرقام إحصائية أو كعقبات في طريق ما يُسمى زوراً بـ"التنمية" و"التقدم".

وعليه فإن استمرار الطبقات الثرية الطفيلية في النمو، مع تجاهل معاناة أغلبية الناس بهذا العنف، والعيش في حالة انفصال تام عن واقعهم، فإن ثمن هذا السلوك لن يكون بسيطاً، بل سيكون ثمنًا كبيرًا وقاسيًا على المدى البعيد، فكما تتعامل هذه الفئات بلا مبالاة، ستنشأ مع الوقت لا مبالاة مقابلة من جانب الأغلبية، تجاه مصير تلك الطبقات الطفيلية نفسها.

ومع تزايد الاحتقان ووصول الأوضاع إلى مرحلة الانفجار، لن تجد تلك الطبقات من يتعاطف معها أو يشعر بقلق على ما قد يصيبها مستقبلاً، وهذا تحول ليس بعيداً، بل نتيجة طبيعية لمسار طويل من التجاهل والانفصال، ومسار سيقود إلى نتائج لا مفر منها.

وحتى أن نصل لتلك اللحظة علينا ان نيقن، انه كلما اتسعت هذه الطبقة الطفيلية وازداد نفوذها وتضخمت ثروتها، كلما أصبح الاختناق الجماعي أعمق وأكثر إيلاماً، وكلما بدت الممارسات "الفاشية" أبعد عن التسمية الحقيقية وأصعب في التعريف والتشخيص، لأنها تختبئ ببراعة خلف واجهات لامعة ومشروعات عمرانية ضخمة وحسابات إنستاجرام مفلترة بعناية وخطاب براق عن "ريادة الأعمال" و"الابتكار" و"التنمية المستدامة" و"الفرص الاستثمارية" والتعريص المجرم.

الصورة لركن “المكوجي” من مطعم 6901 الحقير، وهو مطعم حديث في قلب وسط البلد بالقاهرة، بيقدّم ساندويتشات ومأكولات مصرية بأسلوب عصري او مجرم